|

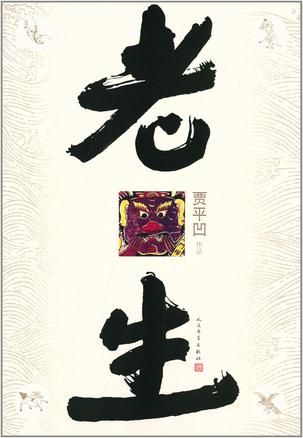

《老生》是对20世纪中国历史的一次还愿式书写。小说的4个故事拼合在一起,可以称得上是“短20世纪”的历史,它们都归属于20世纪的本质——关于“世道在变”的故事。 生长于21世纪初的贾平凹用西北腔“说一句,念一句”衔接史前史的《山海经》,是否也可以看成一种英雄豪情?他自觉承担了责任,他为了告别,为了不遗忘而写作,也为了历史不再重演写作。尽管他的告别有点晚到,却也有他独到的一种方式。  《老生》封面

贾平凹在年逾花甲时又迅速出手《老生》,就是再不客观的人,都难以否认他在文学上的创造力;至少他的勤奋是不可诋毁的,他对文学的奉献是无法漠视的。想想看,《秦腔》那么厚实的作品后有《古炉》,在乡村的泥地上看历史风雷激荡;随后又有《带灯》,乡村的今日现实被表现得如歌如诉,如怨如艾。《老生》着实令人惊叹,那是一个活得没有年岁的唱阴歌的唱师唱出的悲怆之歌,是20世纪中国的“悲怆奏鸣曲”,让人想起贝多芬耳聋后作出的那种旋律。这是21 世纪初中国的腔调,历经百年沧桑,唱师的嗓音已经沙哑,但字字泣血,句句硬实,20世纪的历史,历历在目。对于唱师来说,说出是他的职责;对于贾平凹来说,那就是他的历史和命运。 这本被“烟熏火燎”的书写得并不顺利。过了知天命之年,写作不那么顺手,不是江郎才尽,而是总要触碰难度。贾平凹曾说他写《带灯》还伏在书桌上哭泣不已,后来在山坡上看到乡镇女干部那一袭花衣如野花一般绽放,灵感有如天助,写出了《带灯》。这回写《老生》看来是更加艰难,多少有点浪漫的故事已经消失殆尽,只有更加纠结的犹豫和更加艰难的选择。 小说的写作起因于数年前除夕夜里到祖坟点灯,跪在祖坟前的贾平凹感受到四周的黑暗,也就在那时,他突然有了一个觉悟:那是关于生死的感悟。从棣花镇返回西安,他沉默无语,长时间把自己关在书房里,什么都不做,只是抽烟。在《后记》里他写道:“在灰腾腾的烟雾里,记忆我所知道的年代,时代风云激荡,社会几经转型,战争、动乱、灾荒、革命、运动、改革,为了活得温饱,活得安生,活出人样,我的爷爷做了什么,我的父亲做了什么,故乡人都做了什么,我和我的儿孙又做了什么,哪些是荣光体面,哪些是龌龊罪过?”显然,贾平凹是由他祖辈的历史去看中国20世纪的历史,他不想回避,也不能回避。小说的封底写着四句话:“我有使命不敢怠,站高山兮深谷行。风起云涌百年过,原来如此等老生。”要讲自己的历史,要说出想说的话,得有多难?要在祖坟上磕头,要在书房里“烟熏火燎”,要经历三次中断,要站在高山上,得要经过一个可能是百岁的如妖如怪的老唱师之口。这么难说出的故事,这么难地说出,可能就是汉语文学发生的地方? 把文学做到历史中去 这部借唱师之口唱出的作品,是对20世纪中国历史的一次还愿式的书写。按理说,这段历史的书写已经够充分了,几乎穷尽了,几乎枯竭了。但是这段历史真的写透了么?真的没有可写的么?真的没有写的角度吗?正像阿兰·巴迪欧在《世纪》的开篇追问的一样:“难道这个世纪不是历史长河中最重要的世纪 吗?”贾平凹这么一个大作家、老作家,又站在高山上,要完成一次书写,一次如同在祖坟前的磕头一样的书写。纵观贾平凹的写作,他还真是没有大历史的故事,他习惯于在西北的一个地界、一个村庄来布局,他能拿捏得准那些琐碎的人和事。自然朴素又怪模怪样,有棱有角又有滋有味,那是道道地地的乡土中国味的小说。 50岁以后的贾平凹反倒感奋于大历史,《古炉》把大历史往小里做,做到一个村庄。《老生》则是把村庄、小事件、小人物往大里做,做到20世纪的全部历史中去,做到20世纪的中国的生与死中去。尽管贾平凹说:“如果把文学变成历史,文学本身就没有意义了。”但他这次是要把文学放在历史中来做,这是相当明确的。过去贾平凹的小说贴着生活走,并不在意历史大背景,它的历史充其量也就是改革时代的当下现实。《老生》是他一定要过的一关,他怎么处理20世纪的历史,这是他对自己的考量,即使有那么多的处理先例他也在所不惜。 擅长讲小故事的贾平凹如何面对大历史,这是一个难题,但难不住鬼才贾平凹。他果然有想法,且手法凌厉大胆。20世纪的历史再大,也大不过《山海经》的历史。《山海经》作为导引的历史处理方式,给贾平凹提供了自由的空间,这是小说叙述方式上的,也是历史观和世界观意义上的。在祖坟上磕头磕出来的生死感悟,只有这样的历史才能容纳得下,才能浑然一体。 于是唱师这个幽灵般的讲述者被请出来了,其实他说什么已经不重要了,放在21世纪初中国如此轰轰烈烈的舞台上来看《老生》的出场,它甚至具有行为艺术的意义。就像多多1998年在《早年的情人》里写的那样:“教我怎样只被她的上唇吻到时/疯人正用马长在两侧的眼睛观察夜空”,“为疯人点烟的年 龄,马已带着银冠/寻找麦田间的思绪:带我走,但让词语留下……”《老生》在贾平凹的写作史上,与当下的宏大布景和文学现实,都不是多么协调的东西。但正因为有这么多的不协调,它就显得协调,并且意味深长。想想疯人用马的眼睛看夜空,想想为疯人点烟的年龄,想想“马已带着银冠”,那就是《老生》了,只有如此苍老的《老生》才能在这个时刻出场。 四个故事构成的“短20世纪” 小说分为四个故事,分别对应着秦岭早期的苏维埃革命、解放初期的“土改”、“文革”以及改革开放初期。因为有《山海经》和唱师的讲述,贾平凹可以如此简要甚至武断地截取四个历史片段,贯穿始终的就是唱师、匡三,其中也有人物在第一、二场和第二、三场偶尔连接,第四场则只有唱师了。这样的一种历史叙事,已经无需概括故事及其含义,我们需要追问的只是讲述这样的故事意味着什么?这样的讲述又意味着什么? 这是关于生与死的故事——在祖坟上磕头触发的写作动机,并且始终是一个唱阴歌的唱师讲述的故事。小说第一个故事由老黑引入,那是20世纪早期陕北乡村社会如何为现代性暴力介入的故事。老黑拿着枪,王世贞拉着保安队,李得胜从延安来,这片土地上演绎着最为剧烈的社会动荡。枪所代表的现代性暴力改变了乡村、家庭和个人。乡村的盲目、野蛮与革命的偶然发生混合在一起,演绎着现代性在中国到来之惨烈,枪与死亡成为这一个故事的主题。随后的历史还是延续了革命的惯性,进入第二个故事,贾平凹的叙述归于平缓,这是老城村的马生、王财东、白土、玉镯的故事,阶级对立酝酿出的仇恨未见得平和,依然要死要活的斗争裹胁着乡村的那些琐碎的家长里短,贾平凹驾轻就熟,笔尖所触形神毕现,故而叙述显得十分轻松。但历史的结果并不让人平静,白土与玉镯的故事怪异却生动,重温了贾平凹乡土情爱的惯常模式。小说讲到第三个故事,阶级仇恨在“文革”斗争中再以更滑稽荒谬的形式重演,甚至推到另一个极端,但是历史的惨烈已经让位于变了味的荒诞。棋盘村多少有点像贾平凹的家乡,这样一场大革命的故事就由一个被随意指认的坏分子——全村最漂亮的女人来承担。斗争的凶狠掺杂着荒诞,仿佛悲剧也变成了喜剧,看来贾平凹对历史中的人性是彻底失望了。第四个故事讲到了改革开放时期,脱贫致富的欲望以戏生这样一个人物的经历来呈现,戏生当上了“当归村”的村长,带领全村种植当归,好日子刚开始就遭遇了瘟疫,全村死伤者大半。贾平凹选择的角度固然有讲究,“当归村”又意味着什么呢?土地回到村民 手中,农民还是农民,但劫难却不可抗拒,历史像是在一个意想不到的时刻来完成它的报应。尽管我们可能会觉得小说这一部分太消极悲观了,气也略显短弱,这瘟疫也压不住、呼应不了老黑们的打打杀杀,但是,这些已经显得不重要了,或许贾平凹正是为了让历史如此无聊,了无新意,草草结束也有可能。抑或是这样渐渐缓慢弱下去的气息,表示着20世纪的终场? 这样四个片段拼合在一起,可以称得上是“短20世纪”的历史。它们本质上并无区别,动乱、战争、暴力、翻身、斗争、屈辱、颠沛流离,它们都归属 于20世纪的本质——这是关于“世道在变”的故事。历史之变与生活的真实要找到一种结合的方式,贾平凹只能回到他最熟悉的乡村真实生活中去。读这部小说,你会惊异于贾平凹对生活细节的捕捉,那么多的小故事,一个个小片段,那种笔法已然随心所欲,笔力所及,皆成妙趣。惨烈让人惊心动魄,伤痛又有一丝丝的温热 透示出来,足以让人感受到生活的质地。

|